和国内的城市NOA有何区别?

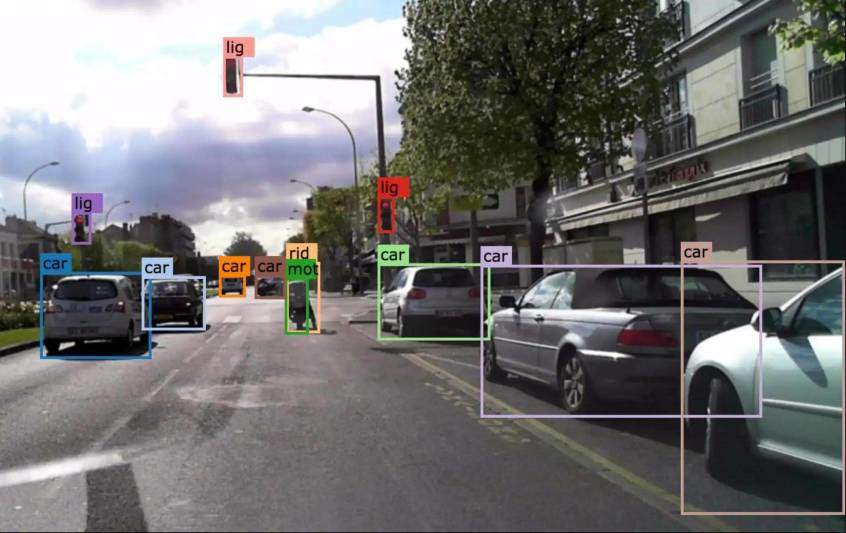

目前国内新势力品牌的智驾体系,在架构上基本都采用了所谓“模块化”技术路径。该技术路线的特点是整个智驾系统被划分为感知、规划决策和执行三个部分来分别实现,其中感知部分类似于人的眼睛和耳朵,而规划决策和执行,则相当于人的大脑和四肢。在这个架构下,从规划到执行控制的所有动作,都以一种“触发”式的被动模式来完成。简言之,就是将各种驾驶场景抽象概括为不同的数据模型,当从传感器传来的数据变量达到一定的阈值后,就会触发程序预先“编制”好的反应,从而实现包括转弯、变道、刹车等在内的驾驶行为。在这条技术路径上,国内车企的“智能化”主要集中在感知模块内。换言之,其智能化主要体现在“眼睛、耳朵”上,而在规划决策这个关键部位,依然还处在被动反应的阶段。也就是说,当前大多数车企智驾采用的模块化方案都存在不足。

从技术层面上来看,特斯拉FSD V12与当前车企通用的智驾方案,在实现路径上就有着根本的不同。在过去,几乎所有的智驾系统都是采用被动触发式的“规则驱动”算法来架构。这就会导致两大问题:首先,其系统的处理模块多、操作步骤复杂、流程分支多,因此不同模块和流程之间难免会存在“级联误差”,也就是一处出错会导致整个体系内的差错互相累积,最终造成不可接受的系统崩溃、给用户带来体验降级甚至安全危险。同时,由于旧模式在规划决策这个核心部分上,完全依赖预先制定好的规则,这就必然导致系统程序庞杂,会造成系统维护难度大、占用资源更大的问题。

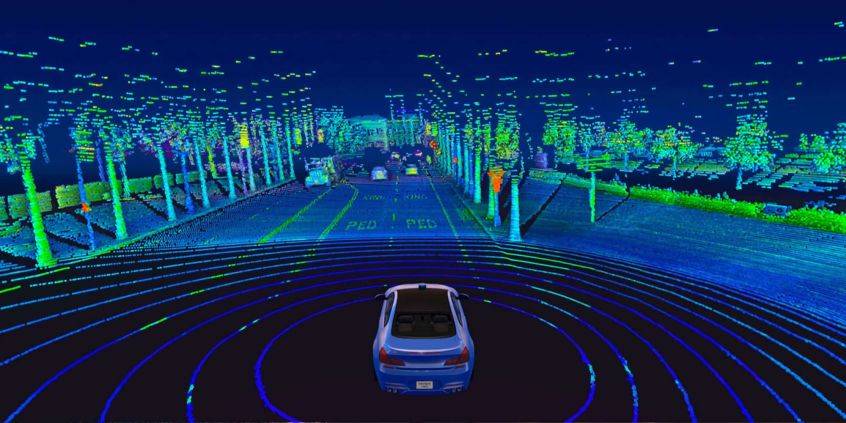

而特斯拉FSD V12在架构上,就去除了规则主导这个老旧部分,转而用数据驱动的端到端AI大模型,取代了传统的感知、描述、预测以及规划等多个模块,没有程序员写一行代码来识别道路、行人等概念,把整个驾驶决策全部交由AI神经网络中枢去做,在模拟出接近人类大脑的智能性同时,还实现了从道路数据到操作控制的端到端直连,大幅减少了传统系统难免的级联误差。同样值得注意的是,由于端到端技术在架构上的简洁,使得FSD系统变得空前精干,它比传统智驾系统足足减少了30万行的C++代码量,可维护性更强。

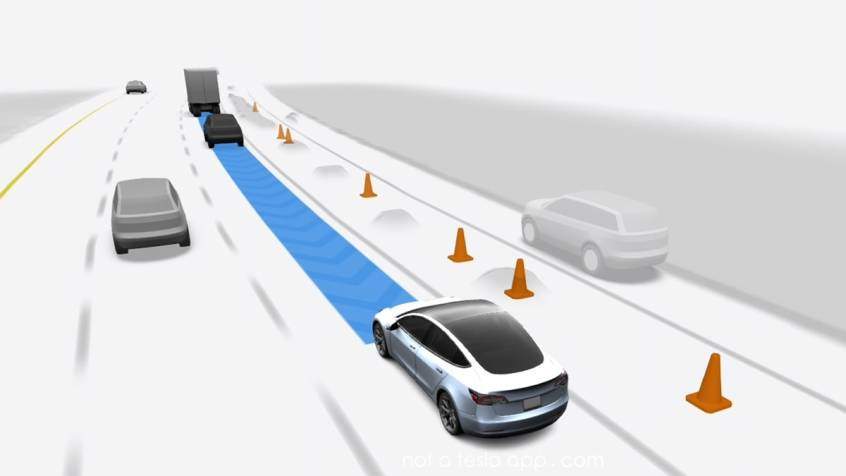

正是因为这些优势,让FSD不需要像传统智驾系统那样,过于依赖传感器的精度。因此也不再需要像国内车企那样,在诸如高精激光雷达这样的昂贵元器件上“狂卷”,能够在降低成本的同时,还能给用户带来更好的智驾体验。

国内汽车厂商需要跟进吗?

端到端的技术路线虽然具有许多潜在的优势,但其实现过程充满挑战,特斯拉FSD的发展历程就是明证。自三年前推出测试版以来,FSD在实际道路测试中遭遇了安全事故、驾驶者不满等多重困难,其全球声誉也随之波动。这些问题的根本原因在于,FSD摒弃了传统的规则驱动和复杂代码,转而采用AI神经网络进行规划决策,这使得系统的演进和完善高度依赖于大量数据和模型训练,试错成本相对较高。例如,在过去的一两年中,一些驾驶者在试驾中反映FSD虽然在变道方面有所提升,但仍存在幽灵刹车、导航配合不足等问题。

为了克服这些挑战,FSD依托特斯拉全球庞大的车辆网络,持续输入视频数据进行系统训练。经过数以千万计的视频训练后,V12版本的推出显著提升了驾乘体验。这种大规模的数据和时间投入可能会让一些国内车企望而却步。此外,端到端的智能驾驶模式目前在各国还面临法律法规的挑战。例如,美国加州最近通过了一项法律,限制车企过度宣传端到端智能驾驶系统的“全自动驾驶”能力,反映出社会对这种新技术方向的怀疑态度,也为端到端智能驾驶路线带来了不确定性。

面对端到端技术路线的优势和挑战,国产车企是否应该采纳这一新技术路径?个人认为,国产车企不仅应该跟进,而且行动要迅速。原因有二:首先,传统的模块化智能驾驶系统包含多个子模型,随着技术的深入,对计算能力和数据处理能力的需求将呈指数级增长。为了保持竞争力,自主产业需要突破传统模块化模式的局限。

其次,端到端技术路线在实际试驾中已经展现出体验上的优势。许多经验丰富的驾驶者认为,FSD的驾驶技术堪比人类司机,能够熟练地进行变道和规避障碍,高速驾驶中接管频率较低,长途旅行体验流畅,自动巡航、变道和超车等功能表现甚至优于人工驾驶。无论从厂商竞争还是用户体验的角度来看,这种具有明显优势的新技术路径都值得追求。特别是在当前汽车市场竞争激烈的环境下,不跟进新技术路线可能会导致被淘汰。国内已有多家厂商开始行动。总之,有志于全球市场的自主车企需要加快步伐,把握新技术的发展机遇。

全文总结:假设在中国,有5万名专门从事自动驾驶技术研发的工程师、10万名相关领域的从业人员、以及30万名从事仿真和数据标注的工作者,大约有50万人在这一领域工作。如果端到端技术真正实现并广泛应用,AI将能够独立完成驾驶任务,这可能导致其中的95%的从业者面临失业的风险。然而,端到端技术的实际落地难度是巨大的,这一点难以用简单的文字描述。要运行这样的大型模型,需要考虑更多的参考维度,对技术人才的要求也会更高。同时,对于数据样本的数量和质量也会有更高的标准,这就需要有强大的硬件支持来搭建计算平台。此外,模型训练所需的巨额资金投入也是一个不容忽视的问题。

即使投入了这些资源,最终能够达到的效果仍然是未知数。可以预见,端到端技术是我们未来将会走上的道路,在技术成熟和市场准备充分之前,我们仍需要在现有技术基础上不断探索和积累经验。同时,也需要考虑到技术进步可能带来的社会影响,包括就业结构的变化和人才培养的调整,以确保平稳过渡到新的技术时代。

精彩内容回顾:

再过6天,比亚迪的路天总可能要肝儿颤了!为什么?吉利银河星耀8 EM要在4月9号预售了。没错,就是那个自称5米、3L油耗、一眼豪华的的银河星耀8。你要说比亚迪汉现在全系标配天神之眼高阶智驾?

日前海外媒体曝光了一组宝马全新一代X5车型路试谍照图片,新车目前正在海外道路进行冬季测试,最快将于2026年一季度首发亮相,并将于同年8月开启投产工作,且有望在同年年底前上市开售。而国产全新一代X5长轴距版车型,也有望在2026年内同步推出,后期也将与奔驰即将推出的GLE长轴版以及奥迪Q7、凯迪拉克XT6等车型展开竞争。

日前海外媒体再次曝光了一组日产改款奇骏车型最新消息,新车计划将于2026年中期首发亮相,预计最快将于同年年底或2027年初上市开售。同时国产改款奇骏车型则有望在2026年底前陆续推出,后期也将继续与丰田RAV4、比亚迪宋以及吉利星越L等车型展开竞争。

日前海外媒体曝光了一组本田全新Prelude Coupe车型实车内饰谍照图片,新车计划将于今年年底率先在日本、欧洲以及北美市场上市开售。同时新车也有望在后期,以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了丰田86、斯巴鲁BRZ等车型。

日前海外媒体再次曝光了一组马自达全新SUV车型路试谍照图片,新车海外版车型将定名为“CX-6e”,最快将于本月开幕的上海国际车展上首发亮相,其国产车型将定名为“EZ-60”,同级主要竞争对手包含了大众途观L/探岳L、比亚迪宋L以及零跑C10等车型。